1985年9月,一位才华横溢的年轻球员崭露头角。

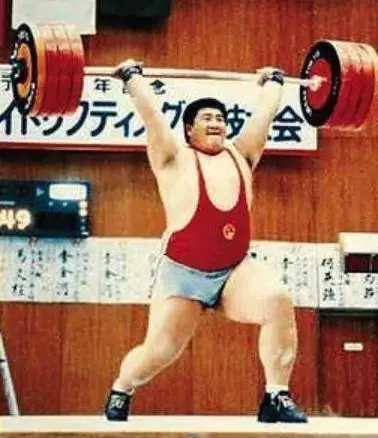

在全国首届青运会上,我们获得了举重110公斤级以上比赛的冠军。

那一年,他只有15岁。

这是他辉煌的体育生涯的开始。

1990年获得第11届亚运会男子举重男子举重冠军,获得“亚洲第一力士”的冠军。

1993年9月,第七届全运会上,他获得了体育生涯的最后一枚金牌。

那场比赛成了他的“歌声”。

1997年,旧病复发,止于八运会预算。

同年,他宣布退役。

回顾他的运动生涯,他获得了40多个全国冠军和20多个亚洲冠军。这个结果非常引人注目。

13岁,接受正规训练;

15岁,获得110公斤级冠军。

这个级别的其他运动员已经走了六年半的时间,而他只用了两年。

很难想象这两年他付出了多少。

但这位天才的运动生涯走得太快了。

他就像一匹突然被杀的黑马,耀眼夺目。

巅峰时期,谁曾想过,无数荣誉的背后是以透支健康为代价的。

这也为退休后的悲惨生活埋下了伏笔。

拿了那么多金牌,退役后也同样有利润,生活无忧。

然而,退休后的5年却是人生中最压抑、最痛苦的5年。

Capital想留在举重队。

等了一年,希望落空,他被迫离开。

国家给他提供了房子、发放了补贴、安排了工作。即便如此,他还是很尴尬。

生活对这位举重冠军并不友善。

退休后,他尝到了生活的苦涩。

交通局拒绝了他,因为他过于肥胖且昏昏欲睡。

做出租车司机,因为不懂操作,导致变得游刃有余。

生命之前,生命还没有进入医院就进入了医院。

到了医院,才知道自己得病了,高血压、高血脂、高血压、肾小球炎、睡眠呼吸暂停综合征……

这些疾病都是早年留下的隐性疾病。

由于过度肥胖,他随时都有可能窒息而死。

医生建议他进行手术,这样他就可以多活几年。

他拒绝了,他不想过着电子管生活。

这几年,最大的麻烦除了伤病之外就是状态不佳。

你能想象你家里有60多枚金牌的举重冠军吗?你想到处借钱吗?

他和他姐姐结婚了35,000。

第一次住院的6000元是同事借的。

连他老婆的剖腹产都是借来的。

去世当天,邻居凑了800元医药费。等钱送到医院已经来不及了。

他去世后,家里只剩下300元,周围卖家还有800多元。

此时,他还没有想过出售金牌。

或许他想保留举重冠军最后的尊严。

举重场上风光无限的巨人。

数百斤的杠铃举起头顶,落不下来。

最终,他被贫穷击倒,毫无尊严地离开了这个世界。

退役举重运动员的悲剧还不止一个。

1993年,在获得人生最后一枚金牌的同时,一位举重冠军也退役了。

经历也是惨不忍睹。

她的名字叫邹春兰。

和天赋一样,在举重队的时候,她把金牌作为自己人生的目标,日夜训练。

她也是一个天才,第一次获得全国冠军。

短短六年时间,他就获得了20多枚金牌,打破了世界纪录,成为当时最耀眼的体育明星。

她也透支了。 14岁时,她成为一名举重运动员,22岁的身体不堪重负。

1993年,她因伤失去了一只手。

这是她的最后一场比赛,也是她唯一一场未能获得奖牌的比赛。

那一年,她后悔不已。

当她离开时,她受伤了75,000人。

治疗完伤势,这笔钱就差不多剩下了。

她没有文凭,没有学历,没有人脉,想要找到一份像样的工作太难了。

为了生存,邹春兰做过保姆,辛苦工作。

几次下来,我在澡堂当了洗澡工,月薪500元。

后来政府资助她开了一家干洗店。她不明白这个操作,结果就关闭了。

天赋和邹春兰已经是中国最顶尖的运动员了。

他们退休后过得非常痛苦。

他们过着怎样令人失望的生活?

1997年,广西举重队成立,黄艳兰是第一批队员。

12岁起就努力拼搏,5次获得全国青年锦标赛冠军。

2001年,她备战第九届运动会夺得冠军。

不料一次训练中腰椎受伤,比赛也无能为力。

坚持伤病训练4年之后,队医警告她:

“你千万不能再修炼了,如果再继续修炼的话,不但得不到成就,甚至可能会半身。”

2005年,年仅23岁的黄艳兰领取“九级残疾人”证书退休。

黄彦兰退休后,选择寻找出路。

社会对她的态度比预想的更加冷漠。

每次我去应聘,都会有人问她:“你除了举重还做什么?”

她无语了。

确实,除了“扛铁”,她连电脑都不会碰。

几经磨难,她和丈夫一起开了一家烤肉店。幸运的是,生意还不错。

店门口贴着一副醒目的对联:

曾经提升运动员的尊严,现在减轻生活的负担。

这幅文字不对称的对联,道出了无数举重运动员的辛酸之情。

这个社会对举重运动员的关注太少了。

商业化难、难度大、关注度少,是举重项目的缺陷。

乒乓球、羽毛球、跑步、跳水等热门项目结束,他们获得金牌,代言蜂拥而至。

而称重运动员往往只有站在领奖台上才能获得短暂的关注。

除了四年一度的奥运会,平时还有多少人关注举重比赛呢?

被誉为“神王”,中国数千名举重运动员之一。唯一对李立军的认可就是网友们抢着叫他“找到”他。

我们认为他们是体育明星,退役后一定是全方位的,而且是无限的。但事实上,他们走下讲台后,很快就会被遗忘。

大多数举重运动员都很穷。退休后,他们面临着没有学历、没有人脉、没有资源的尴尬境地。

他们为举重贡献了最优秀的青春,为国家赢得了一枚金牌,但最终,他们有深厚的贡献和名声,却默默承受着伤病。

如果不是写这篇文章,我还不知道,中国举重运动员这么难。

然而,那些为国奋斗的英雄,那些不惜牺牲健康的运动员,值得更好的生活。

即使他们中的一些人未能获得冠军。

也是当之无愧的无双王者。

尽管时代很快就把它们变成了历史。

但我们,记住!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.iqiuchi.com/html/tiyuwenda/9168.html